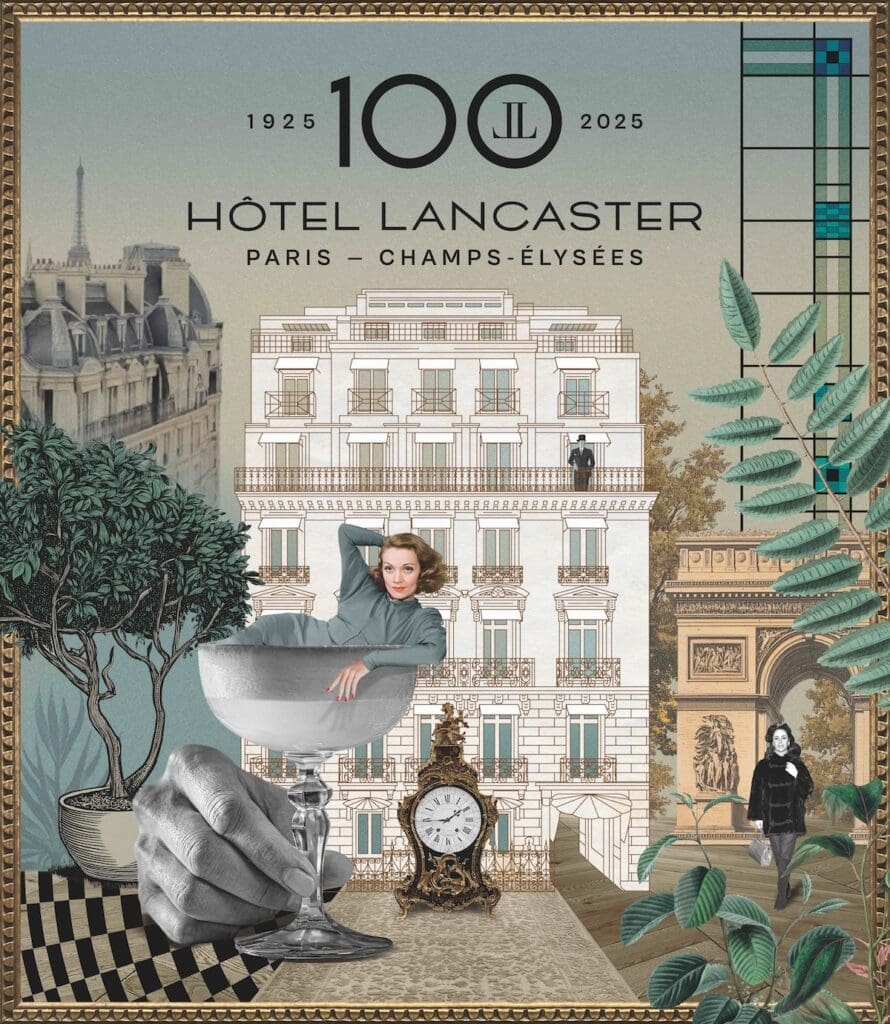

Rue de Berri, à quelques pas des Champs-Élysées, le Lancaster fête ses 100 ans. Avec élégance et discrétion. À l’image de Marlene Dietrich, lorsqu’elle y vécut pendant trois ans.

Texte Anne-Marie Cattelain-Le Dû

À quelques mètres de la tumultueuse et parfois ordinaire avenue des Champs-Élysées, la rue de Berri, filant mine de rien vers le faubourg Saint-Honoré, cache un trésor que ses habitués chuchotent à peine. Un minuscule 5-étoiles de 44 chambres et dix suites, labellisé Leading Hotels of the World, ouvrant sur une terrasse qu’anime une fontaine, bonheur des oiseaux urbains. Derrière le porche discret, comme il y a cent ans, Paris affiche sa différence, son style grand bourgeois, années 1930, très demeure de famille. Un style voulu par Émile Wolf, hôtelier suisse, lorsqu’en 1925 il achète l’hôtel particulier, construit en 1889 pour Jacques Drake del Castillo, homme politique. Faisant sienne cette devise, jusqu’en 1970, lorsqu’il cède son joyau : « Je n’ai jamais eu de clients, seulement des amis. » Et quels amis, des têtes couronnées, telle la reine mère Elizabeth d’Angleterre, des personnalités politiques, des écrivains, des peintres… dont Boris Pastoukhoff et Félix Ziem réglant leurs notes avec des toiles toujours accrochées dans l’hôtel, qui possède désormais une collection remarquable.

Certains de ces tableaux animent la suite de Marlene Dietrich, l’actrice figurant en tête des stars ayant plébiscité le Lancaster. Lorsque quelques années après avoir tourné L’Ange bleu et vécu aux états-Unis, la star décide, en 1937, de se poser à Paris, elle élit domicile, sans hésiter, dans cet hôtel réputé pour sa discrétion et son sens de l’accueil. Et jette son dévolu sur la suite 401, pour, annonce-t-elle « au moins un an ». Ce sera en fait son adresse fixe, celle où elle se réfugie après chaque tournage, chaque voyage pendant trois ans, jusqu’en 1940, un an après avoir été naturalisée américaine, en pleine Seconde Guerre mondiale. Marlene redécore à sa façon son pied-à-terre parisien, conserve quelques tableaux de Pastoukhoff et Ziem, le splendide parquet en chêne clair. Elle ajoute, pour leur côté grand siècle, des moulures, un bureau Louis XV et surtout installe son piano à queue érard en érable ondé, jouant de cet instrument depuis son enfance. Piano qu’elle est contrainte de laisser sur place lorsqu’elle quitte le Lancaster en 1940. Entretenu avec soin, régulièrement accordé, il trône toujours dans sa suite portant désormais son nom. Les hôtes qui louent la suite, telle Jane Fonda, une habituée des lieux, peuvent caresser les touches pour monter et descendre des gammes.

Si Dietrich au Lancaster a toujours joué les discrètes, le couple volcanique Elizabeth Taylor et Richard Burton, dans les années 1950, ne l’imita guère, contraignant le directeur à doubler les portes de leur appartement pour que leurs violentes disputes n’affectent pas leurs voisins. Mais, les perturbateurs, hier comme aujourd’hui, sont rares dans ce lieu polissé, un rien old fashion, un tantinet nostalgique. Par respect, le Lancaster tait le nom des célébrités contemporaines qui, fidèles, comme l’était le grand reporter de Life, Robert Capa, « préférant à tout prendre une chambre de bonne ici qu’une suite au Ritz », ne jurent que par ce 5-étoiles restauré avec doigté par Jean-Philippe Nuel, architecte parisien, spécialisé, entre autres dans les lieux patrimoniaux. Pour rénover la suite Dietrich comme toutes les pièces du boutique-hôtel, le décorateur a procédé par touches mesurées : luminaires contemporains, parquets éclaircis, voire déposés latte par latte, numérotées pour une fois décapées, être remises à l’identique, magnifiés de tapis Ecorce de la Maison JD Staron Paris.

Lorsqu’on s’enregistre au lobby, perché en haut d’une poignée de marches, à quelques mètres de l’entrée, on a toujours l’impression d’entrer dans un hôtel particulier des années 1930. Chaque soir d’ailleurs, comme en 1925, le dernier résident revenu, les portes en bois se ferment pour assurer la tranquillité et la « privacy » des hôtes, qui, souvent, finissent la soirée, entre eux, au CopperBay Bar donnant sur le patio, pour goûter la collection de cocktails spécial centenaire, entre le Marlene, inspiré du Old Fashioned, le préféré de l’actrice, les Chocolate Martini et Dry Martini, baptisés Liz Taylor et Richard Burton.

Un secret d’alcôve

Pourquoi aujourd’hui encore la Suite 401, devenue la Suite Marlene Dietrich, embaume le lilas blanc ? Parce que l’amant de l’actrice, Erich Maria, auteur du roman À l’ouest, rien de nouveau, fleurissait chaque jour d’énormes bouquets très parfumés les appartements hôteliers de Marlene, comme le raconte Maria Riva, sa fille, dans sa biographie. Histoire peut-être, en gentleman, de compenser certaines faiblesses, dont la star se moquait. Preuve, quand il la prévint avant leur première nuit, de son impuissance, Marlene rétorqua : « Oh, mais c’est merveilleux ! » Confiant plus tard à Maria Riva : « C’était un soulagement. Tu sais comme j’ai horreur de faire “ça”. Cela signifiait que nous pourrions simplement discuter et dormir, nous aimer, sans esbroufe. »

Un spa qui lui ressemble

Le Lancaster a juché en son huitième et dernier étage un spa avec depuis peu, non plus une, mais deux cabines. Soins visage et corps signés, comme les amenities, Terre de Mars, manucure Manucurist, mais aussi hammam, généreux bain à remous. Et surtout, une terrasse solarium avec vue sur le Sacré-Cœur et Montmartre. Privatisable pour deux, accessible aux non-résidents, tous les jours de 9 h à 20 h.

Article paru dans le numéro 142 d’Hôtel & Lodge.